このシリーズではでは、障害者の進路について解説した書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」についてグッと要約してお話します。

知的障害・発達障害のお子さんを持つ親御さんはぜひご参考ください。

この記事では、障害ある子の4つの高校進路の内、特別支援学校系の普通の特別支援学校と、高等特別支援学校について詳しくお話します。

この記事を読めこの記事を読めば、どの支援学校でどんな風に学べるのか、入学のためにどんな準備が必要なのかがわかります。

|

|

- アイスブレイク

- はじめに

- 関連記事

- 本記事の範囲:2章 中学校時代から高校までの進路を考える

- 特別支援学校系: 「高等特別支援学校」と「普通の特別支援学校」の2種類がある

- 普通の特別支援学校

- 高等特別支援学校

- おわりに

- (参考)書籍概要

アイスブレイク

(今週のお題「ホーム画面」)

アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。

今週のお題は、「ホーム画面」です。

このお題の中にはオススメのガジェットというのもあるようなので、このテーマで話してみます。

といってもきちほーしはあまりガジェットを使いたくないんですけどね^^;。

ガジェットは大きいアイコンみたいになってるので誤操作になりやすいんですよね。

RSSみたいにホーム画面で常に情報が表示されるのも好きではないです。

これがあるとほぼ惰性で記事を見るようになってしまってRSS中心の生活になってしまうんですよね。

そんな風にガジェットがあまり好きでないきちほーしですが、唯一使っているガジェットがカレンダーです。

今日の日付がわかるし今後の予定を忘れないようにすることもできますからね。

使っているカレンダーアプリはJorte。

Googleカレンダーとかメジャーなのも色々ありますが、きちほーしが一番しっくり来たのがJorteでした。

はじめに

どうも!きちほーしです!

今回も障害者の進路について解説した書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」についてお話します。

このシリーズでは、書籍の概要と、きちほーしが参考にると思ったところをピックアップし、要約して紹介します。

前回の記事では、障害ある子の高校進路は、特別支援学校系と普通の高校系の2種類があるというお話をしました。

今回は特別支援学校系についてより詳しくお話します。

この記事を読めば、どの支援学校でどんな風に学べるのか、入学のためにどんな準備が必要なのかがわかります。

関連記事

本記事の範囲:2章 中学校時代から高校までの進路を考える

この記事では、書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」の2章「中学校時代から高校までの進路を考える」の一部について要約してお話します。

特別支援学校系: 「高等特別支援学校」と「普通の特別支援学校」の2種類がある

特別支援学校系には、入学するために選考試験がある高等特別支援学校(*1)と、選考試験はあるけど全員合格する普通の特別支援学校があります。

この2つには異なる点もありますが、共通している点もあります。

この章では、共通している点についてお話します。

(*1)地域によっては高等特別支援学校の代わりに「○○コース」のような名前で普通の特別支援学校の中に存在する場合もあります。

入学には障害者手帳が必要! ただし精神手帳を除く

高等特別支援学校にしても普通の支援学校にしても、障害者手帳を持っていることが入学の条件になります。

ただし、3種類ある障害者手帳「身体」「療育」「精神」の内、「精神」では入学できない学校がほとんどです。

その理由は後の章で触れますが、「精神」の子は普通の高校系に進学する心積もりでいたほうが賢明です。

(普通の高校系については後日お話します)

特別支援学校系を卒業しても高卒資格はない

特別支援学校系を選ぶ上で最も注意しておきたいのは、学校を卒業しても高卒資格が得られないということです。

つまり、 大学受験資格もないし、就職条件が「高卒以上」の会社や役所には求人に応募することすらできないということです。

支援校で学ぶのは学力よりも作業訓練・自立訓練なので、高卒資格取得のための単位認定ができないということなんですね。

文部省の偉い方が「特別支援校の卒業証書は普通の高校の卒業証書と同等」なんて発言することもあるようですが、現実は違うのです。

(参考)私立の特別支援学校もある

私立の特別支援学校もあるようです。

あるにはあるのですが経営的になかなか厳しいところが多く、数も非常に少ないようです。

筆者の山内さんが知る限りでは、キリスト教系の特別支援学校があり、寄付金・協力金を保護者から募っているところもあるようです。

普通の特別支援学校

前の章では、高等特別支援学校と普通の特別支援学校の共通点についてお話しました。

この章では、普通の特別支援学校についてお話します。

「療育」か「身体」の障害者手帳があれば入学できる

前の章でも書きましたが、普通の特別支援学校は入試もありますが、ほとんどの人が合格します。

ただし、「療育」か「身体」の障害者手帳が必要です。

「精神」の手帳では入れません。

なぜ「精神」の子が入学できないかというと、理由は2つあります。

1つは「精神」の子はそこまで学力が低くない子が多いからです。

普通の高校の方へ行くことが望まれているんですね。

もう1つは支援学校の生徒が定員をオーバーしているからです。

実は支援学校は現在でも既に定員の倍の生徒を抱えていて、これ以上抱えきれないんですね。

(参考)「精神」の子はどうすればいいのか?

「精神」の子は支援校にも入れないし普通の高校も難しそう、と思ったかもしれません。

でも最近はそんな子に向いた学校もあるんですよ。

詳しくはまた後日お話しますね。

専門性のある先生が作業訓練をしてくれる

普通の高校でも障害者支援をしているところもありますが、そこの先生は障害者支援の専門性も免許資格もない場合が結構あるのです。

その点特別支援学校(後述の高等特別支援学校も含みます)は専門性のある先生、免許資格のある先生が自立訓練や作業訓練を行ってくれます。

生徒たちは、例えば木工班・園芸班などに分けられ、その後の就労に向けて訓練をしてくれます。

就労斡旋まではしてくれない

上記のように、支援学校では就労に向けて専門の先生たちが一生懸命訓練してくれます。

ですが就労斡旋まではしてくれません。探してもくれません。

どうやらこれは障害者求人の厳しさが背景にあるようです。

先生に聞いてみたところで「保護者が自分で就労先を見つけてください」と言われるケースがほとんどだそうです。

前回お話したように就労移行支援事業所などを活用したほうがいいかもしれませんね。

【障害ある子の将来設計】卒業後なるべく就労できるようにするには? -書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」3

入学前にどんな作業訓練があるのか確認しておこう

健常者でも自分にあった仕事、あわない仕事があると思います。

それは障害者でも同じですよね。

支援学校は様々な作業訓練をしてくれますが、取り扱っている作業は学校によって違うようです。

例えば農業訓練があったりなかったり、地域の伝統芸能である染め物があったり。

入学前に子どもに適した学習内容や作業内容があるのかどうか確認しておきましょう。

入学前に就労実績も聞いておこう

前述のように支援学校の就労状況は厳しいですが、それでも自分の子の将来にどんな道がありそうなのかを事前に確認することは大事です。

どれくらいの卒業生がどんなところに就労したのか。

一般に公表しているところは少ないですが直接聞いてみることをオススメします。

高等特別支援学校

この章では、普通の特別支援学校よりも高度な「高等特別支援学校」についてお話します。

作業訓練の質も就労率もかなり高い

高等特別支援学校は、特別支援学校の低い就職率の対策として創設されています。

その目的は、障害ある子に合った賃金の高い就労をさせて、生活の自立を促すことです。

各企業は法律で従業員の2.3%以上は障害者を雇用しなければならないのですが、なかなか有能な人材が得られません。

それを育成する学校が高等特別支援学校なのです。

筆者の山内さんの感想によると、実際に作業訓練の質がものすごく高く、就労率も普通の支援学校に比べて格段に高いそうです。

そして就労後は収入もかなり高くなり、なんと月給10万円以上は固いそうです!(…ん?)

高等特別支援学校の例

筆者の山内さんが知る高等特別支援学校は以下のようなものがあります。

- 府立なにわ高等支援学校(大阪)

- 府立すながわ高等支援学校(大阪)

- 市立豊田特別支援学校(愛知)

- 県立大府もちのき特別支援学校(愛知)

- 県立春日井高等特別支援学校(愛知)

- 県立岐阜清流高等特別支援学校(岐阜)

- 県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園(栃木)

名前に「高等特別支援学校」とついているとは限らないので、名前だけで皆さんの地域の高等特別支援学校を見つけるのは難しそうですね。

上記の高等特別支援学校の特徴がつかめれば、皆さんの地域の学校を見つけやすくなるかもしれませんね。

もちろん選考試験は厳しい

学力試験は小4~小5レベル

月給10万円以上の企業に入社できるかもしれないということで、各校に応募が殺到しているようです。

そのため入試レベルは高く、小4~小5レベルの問題になります。

つまり、中3の受験の時期にはそのレベルの実力が必要なのです。

高等特別支援学校を目指すなら、あらかじめ問題の内容を把握して早いうちから受験対策を始めておきましょう。

選考は学力試験だけじゃない

選考には学力試験以外に、面接と作業もあります。

そして入学条件の中に「自力通学」も入っています。

受験対策はここらへんも含めて考慮しましょう。

入試の内容は都道府県によって異なる

入試の内容は都道府県によって異なります。

例えば岐阜県の場合は作文があったり、大阪府の場合は作文はないけど英語の出題があったり。

普通の高校を受験する場合でも同じでしょうが、志望校の試験はあらかじめ調べておくことが大事ですね。

小6の段階で小3の勉強ができないと間に合わない

高等特別支援学校の学力試験が小5レベルということは、逆算すると小6の段階で小3の勉強ができないともう間に合いません。

ところが筆者の山内さんの経験では、多くの支援学級は小6の段階でやっと小3の勉強に入るレベルなんだそうです。

だから、高等特別支援学校を目指すのであれば、校に頼らず自分たちで計画を立てたほうが良さそうですね。

四年生までにこれ、二年生までにこれ、というように計画を立てましょう。

おわりに

いかがだったでしょうか?

この記事では、この記事では、障害ある子の4つの高校進路の内、特別支援学校系の普通の特別支援学校と、高等特別支援学校について詳しくお話しました。

どの支援学校でどんな風に学べるのか、入学のためにどんな準備が必要なのか。

主な内容は以下の通りでした。

- 特別支援学校系には「高等特別支援学校」と「普通の特別支援学校」の2種類がある

- 入学には障害者手帳が必要! ただし精神手帳を除く

- 特別支援学校系を卒業しても高卒資格はない

- 普通の特別支援学校について

- 「療育」か「身体」の障害者手帳があれば入学できる

- 専門性のある先生が作業訓練をしてくれるが、就労斡旋まではしてくれない

- 高等特別支援学校について

- 作業訓練の質も就労率もかなり高い

- 学力試験は小4~小5レベルで、面接・作業もある

- 自力通学も必須

どちらを目指すにしても、入学前に入念な準備が必要ですね。

ではまた!

次回は、普通の高校系についてお話します。

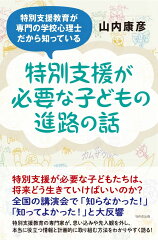

(参考)書籍概要

|

価格:1,650円 |

タイトル

特別支援教育が専門の学校心理士だから知っている 特別支援が必要な子どもの進路の話

著者

山内 康彦

概要

特別な支援が必要な子どもたちは、どう生きていくべきか。小学校や中学校を卒業すれば、それで終わりではない。長い人生を自立して生きていくためには、進路について、なるべく早い段階から考えていく必要がある。

それには何が必要か。特別支援教育が専門の学校心理士である著者が、子どもたちの進路についての方策を具体的に説明する。

目次

第1章 18歳の出口から今の進路や療育を考える

第2章 中学校時代から高校までの進路を考える

第3章 小学校時代から中学校までの進路を考える

第4章 幼・保育園時代から小学までの進路を考える

第5章 未就学期に考えておくこと・取り組んでおくこと

第6章 子どもたちに学力と社会性を身につけさせる工夫(療育教材の紹介)