このシリーズではでは、療育の書籍「誤学習・未学習を防ぐ! 発達の気になる子の「できた! 」が増えるトレーニング」についてグッと要約してお話します。

発達の遅れで子どもの困った行動にお悩みの親御さんはぜひご参考ください。

今回の記事は、数字の基礎を学ぶ「数字並べ」についてお話します。

数字並べによって数字を覚えるだけではなく、「順番飛ばしをしない」や「歩道の線から出ない」という社会ルールも身につくようになります。

はじめに

どうも!きちほーしです!

きちほーしの子ども、キチノは知的障害を持っています。

キチノはお金や時間のような、生活する上で基本的なこともなかなか理解できていません。

なんとかキチノに理解させたい。

そう思い、きちほーしは書籍「誤学習・未学習を防ぐ! 発達の気になる子の「できた! 」が増えるトレーニング」を読んでみました。

このシリーズでは、この書籍について、その概要と、きちほーしが参考になったところをピックアップし、要約(※)して紹介します。

(※)著作権を侵害する恐れがありますので、あえてきちほーしが要約します。

書籍概要

タイトル

誤学習・未学習を防ぐ! 発達の気になる子の「できた! 」が増えるトレーニング

著者

橋本 美恵, 鹿野 佐代子

概要

この本は、数や時間、お金の概念など社会で生活するための具体的な方法をイラスト入りでわかりやすく説明してくれています。

目次

【目次】

1章●「誤学習」「未学習」が大人になってから困る原因に?

(1)発達障害の大人の相談からわかること

(2)成長してから、行動を変えるのは難しい?

(3)子どもへの関わり方、この方法で大丈夫?

2章●心を育て、「わかった」「できた」を増やすトレーニング&療育

・「座って学ぶ」ができると学習がスムーズになる

・「食べる」方法を工夫して偏食を減らそう

・数の世界へようこそ! 数字の並びを覚えよう

・1~10のタイルを3回並べて、「位」の理解につなげよう

・お金を「持って」「使う」は自立の第一歩

・時計を作って「時間」と「生活」をつなげよう

・困った時に「手伝って」を伝えられるようになろう

・自分の物と他人の物の区別を身につける

・折り紙の「やっこさん」で指先の感覚を磨く

・字と字を合わせてひらがなを学ぼう

・「料理」には子どもの力を伸ばす要素がいっぱい

・「片足立ち」は自分でズボンや靴を履くチャレンジ

・和式トイレも怖くない! 「あひる歩き」

・走りながらやり遂げる力を身につける「マラソン」

3章●発達障害のある子の子育て、よその家族はどうしている?

・「発達障害」と診断されて

・イライラと自己嫌悪

・何気ない言葉が辛い……

・療育への一歩を踏み出して

・中学生・高校生になったら

本記事の範囲

この記事では2章「心を育て、「わかった」「できた」を増やすトレーニング&療育」の1部について要約してお話します。

2章の続きについては後日別の記事でお話します。

数字を教えよう!(1~10)

この章では1~10の数字の教え方についてお話します。

用意するもの

用意するものは次の2つです

- 1~10の数字カード(25mm x 25mm)

- 数字枠の厚紙シート or 数字枠の箱(以降、単に数字枠と呼びます)

数字枠の厚紙シートについてもう少し説明します

- 枠と数字が厚紙に10個書かれたシートです。

- 枠の大きさは30mm x 30mmです。シートの長さは300mmになります。

- 枠はペンなどで書きます。

- 数字は消しゴムで消せるように鉛筆で書きます。

数字枠の箱についてもう少し説明します。

- 数字が書かれた箱を10個張り合わせたものです。

- 箱の大きさは数字カードが入る大きさです。

- 数字は消しゴムで消せるように鉛筆で書きます。

数字と読み方を教える

数字と音声の対応を覚えさせる

- 机の上に数字枠(数字枠の厚紙シート or 数字枠の箱)を置く。

- 机の上に数字カードを順番通りに置く。

- 子どもの後ろから手を添えてカード「1」を「1」の枠内に(*1)置かせる。

- カードを置くと同時に大人が「いち」と言う。

- 同様に「2」「3」…「10」と置かせ、同時に大人が「に」「さん」…「じゅう」と言う。

(*1)必ず枠をはみ出さないように置かせましょう。線の意識につなげます。

数字合わせ

- 数字カードを1枚だけ数字枠から離れた場所に置きます(*2)。

- 子どもに数字カードを取らせて数字枠に置かせます(*3)。

- (レベルアップ!)数字カードの枚数を増やして同じ作業をします。最終的に10枚に増やします(*4)。

- (レベルアップ!)数字枠の数字を消して同じ作業をします。

注意!

- (*2)数字カードが数字枠に近いと、子どもは数字を見ずに置いてしまいます。

- (*3)子どもが数字カードの置き場所がわからないときは数字枠の数字を指差してヒントを与えます。

- (*3)カードの置き場所を間違えても「違う!」とは言わないように気をつけましょう。

カードをそっと取り出してもう一度子どもに置かせましょう。 - (*4)10枚のカードはバラバラに置きます。

- (*4)10枚入れ終えたら「できました!」と報告することを覚えさせましょう。

1~100の数字を教えよう!

用意するもの

用意するものは1~10の時と同じ要領です。

用意するものは次の2つです。

- 1~100の数字カード(25mm x 25mm)

- 数字枠の厚紙シート or 数字枠の箱(以降、単に数字枠と呼びます)

数字枠の厚紙シートについてもう少し説明します

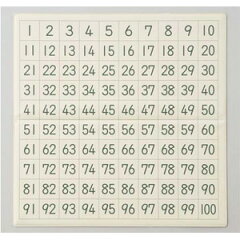

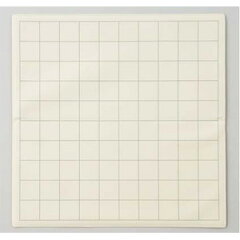

- 枠と数字が厚紙に横10個 x 縦10個の合計100個書かれたシートです。

- 枠の大きさは30mm x 30mmです。シートの大きさは300mm x 300mmになります。

- 枠はペンなどで書きます。

- 数字は消しゴムで消せるように鉛筆で書きます。

- 厚紙に左手のマークを書いておくと、子どもが手でシートを押さえやすくなります。

数字枠の箱についてもう少し説明します。

- 数字が書かれた箱を横10個 x 縦10個の合計100個張り合わせたものです。

- 箱の大きさは数字カードが入る大きさです。

- 数字は消しゴムで消せるように鉛筆で書きます。

数字と読み方を教える

教え方は1~10の時と同じ要領です。

数字と音声の対応を覚えさせる

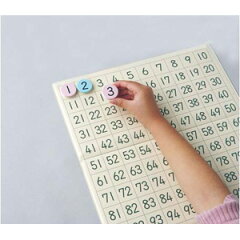

- 机の上に数字枠(数字枠の厚紙シート or 数字枠の箱)を置く。

- 机の上に数字カードを順番通りに置く。

- 子どもの後ろから手を添えてカード「1」を「1」の枠内に(*1)置かせる。

- 子どもに左手で数字枠を押さえさせる。

- カードを置くと同時に大人が「いち」と言う。

- 同様に「2」「3」…「100」と置かせ、同時に大人が「に」「さん」…「ひゃく」と言う。

(*1)必ず枠をはみ出さないように置かせましょう。線の意識につなげます。

数字合わせ

- 数字カードを1枚だけ数字枠から離れた場所に置きます(*2)。

- 子どもに数字カードを取らせて数字枠に置かせます(*3)。

- (レベルアップ!)数字カードの枚数を増やして同じ作業をします。最終的に100枚に増やします(*4)。

- (レベルアップ!)数字枠の数字を消して同じ作業をします。

注意!

- (*2)数字カードが数字枠に近いと、子どもは数字を見ずに置いてしまいます。

- (*3)子どもが数字カードの置き場所がわからないときは数字枠の数字を指差してヒントを与えます。

- (*3)カードの置き場所を間違えても「違う!」とは言わないように気をつけましょう。

カードをそっと取り出してもう一度子どもに置かせましょう。 - (*4)100枚のカードはバラバラに置きます。

- (*4)100枚入れ終えたら「できました!」と報告することを覚えさせましょう。

数字並べで身につくのは数字だけじゃない

数字並べをすることによる効果は単に数字を覚えるだけではありません。

以下のことが身につきます。

- 順番飛ばしをしなくなる

- 障害のある子が横入りすることがあります。これは「順番」を理解していないからです。

- 数字並べによって「順番」を理解するようになります。

- 線や列からはみ出さない

- 線や枠からはみ出さないように数字カードを置くことで、歩道や駅のホームなどの「線から出ない」というルールを学べます。

- 学習姿勢が身につく

- 「100まで」という明確な終わりを実感できるので、それまで座って学ぶ、という学習の基本的な姿勢が身につきます。

- 指先のトレーニングになる

- カードをつまんで置く作業によって、指先の細かな動きのトレーニングになります。

これは鉛筆や消しゴムなどの適切な持ち方の基本になります。

- カードをつまんで置く作業によって、指先の細かな動きのトレーニングになります。

(参考)数字カードと数字枠の代替商品

正直言って数字カードも数字枠も作るのはチョー大変ですよね^^;。

数字カードは厚紙をカッターとかで切って作るんでしょうが、不器用なきちほーしが作ると歪んだり端がボロボロになるのです。

キレイに作ろうと思うとかなり労力を費やすんですよね。

そこで切らずに済むような代替商品を探してみました。

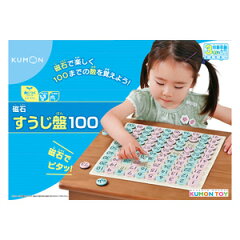

商品例その1: KUMONの磁石すうじ盤100

唯一近いなーと思ったのがこちら。

| 価格:3,480円 |

![]()

数字カードの代替で数字のマグネットがあります。

そして数字枠の厚紙シートの代替になるようなものもあります。

数字が書いていないシートもあります。

ただデメリットもあります。

数字のマグネットに厚みがあるので指先のトレーニングという点では欠けます。

そしてこのブログを書いている時点では最安で3500円ほどです。

うーーん、決して安い価格ではありませんよね…。

商品例その2: 厚紙丸台紙

探してみるとこんなのがありました。

| 【即日発送】 つまみ細工用 厚紙 丸台紙 25mm 50枚セット 価格:534円 |

![]()

元々は手芸用の台紙のようですが、丁度直径25mmです。

ここにマジックで数字を書けば数字カードのできあがりですね。

50枚セットで534円(記事作成時の価格です)で送料199円なので、100枚分買うと1500円くらいですねー。

そして数字枠厚紙シートくらいならカンタンに作れますのでそこは0円です。

なので総額1500円。KUMONの磁石すうじ盤100の半額以下になります。

そして数字カードが薄いので指先のトレーニングにもなります。

とはいえそれでも1000円超えちゃう。

皆さんならどちらを買いますか?

(参考)minne(ミンネ)で療育教材を売ったり買ったりしてみよう!

おそらくきちほーしが説明するまでもありませんが、minne(ミンネ)は国内最大のハンドメイドマーケットです。

「#療育」でキーワード検索するとハンドメイドの療育教材がたくさん出てきます。

ここで探せば自分がほしい療育教材が手に入るかもしれません^^。

逆に自分で作った療育教材をここで売るのもアリですね!

おわりに

いかがだったでしょうか?

今回の記事は、数字の基礎を学ぶ「数字並べ」についてお話しました。

そして、数字並べによって覚えるのは数字だけではありませんでした。

「順番飛ばしをしない」や「歩道の線から出ない」という社会ルールも身につくというお話をしました。

次回は数の「大きさ」や「位」に関するお話をします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f35f8d2.b26a8fa7.1f35f8d3.1f1d68b1/?me_id=1213310&item_id=18900536&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3698%2F9784798153698.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)